RESEARCH

比べて、なるほど、納得!

日本と世界のアルミ事情を聞いてみた

日本と世界のアルミ事情を聞いてみた

Featuring

一般社団法人

日本アルミニウム協会

能登 靖 専務理事

日本アルミニウム協会

能登 靖 専務理事

Featuring

UACJ 野瀬 健二

Interviewer

UACJ 鈴木 泉美

アルミは無限の可能性を秘めた素材!?ということでその秘密を探るため、アルミニウム協会を訪問!UACJの新人社員鈴木が、世界と日本のアルミ事情について気になるあれこれを聞いてみました。

『一般社団法人日本アルミニウム協会』とは?

日本のアルミニウム産業に関わる企業や団体で構成される業界団体。アルミニウム産業の健全な発展を目的に、業界全体の調査・統計、標準化・規格化活動、政策提言・行政対応、環境・リサイクルの推進・啓蒙活動など多岐にわたって活動をしています。

UACJオフィスを飛び出し早速やってきたのは、ここ「一般社団法人日本アルミニウム協会」。

どんな話が聞けるのか?早速インタビュースタートです。

どんな話が聞けるのか?早速インタビュースタートです。

アルミニウム協会の

役割とは?

役割とは?

能登

アルミ業界全体の発展を図ることが、私たちの大きな役割です。そのために、業界調査や環境省・経済産業省をはじめ行政関係者の方へ向けた陳情、消費者の方へ向けたアルミのPR活動、あとは国際会議でのプレゼンテーションなどもしています。

鈴木

とても幅広い活動されているんですね!そういえば、野瀬さんは以前、アルミニウム協会の関係でロンドンへ行かれていましたよね?

野瀬

能登専務と一緒に2024年10月に開催された「Global Aluminium Can Sustainability Summit」に参加してきました。実は私、UACJ社員でありながらアルミニウム協会でも、活動しているんですよ。ほら。

鈴木

わっ、ほんとだ!

能登

国際会議は、世界のアルミ関連団体や飲料ブランドオーナー、缶メーカーまで。アルミに関わるさまざまな人が集まります。

鈴木

世界中のアルミ関係者が議論する場…なんだかすごそうです!

野瀬

議論といっても、各代表がプレゼンテーションをしたり、ブレイクタイムに軽食をとりながらカジュアルに意見交換をしたりと、割とオープンな雰囲気ですよ。

アルミニウムの価値ってどのくらい?

野瀬

アルミは1kgあたり、日本円で450円ほどです(取材時)。 ちなみに同じ金属類で比べると、鉄は鋼の種類によりますがアルミの1/3〜1/4ほどの価格です。

能登

アルミのすごいところは価格だけでなく、サステナブルな素材だというところ。それゆえ価値が高いのです。

鈴木

アルミはサステナブルで価値が高い…?それは、なぜでしょうか?

能登

他の金属に比べて、圧倒的にリサイクルがしやすいというのが理由です。溶かすだけでアルミとして再利用することができます。少ないエネルギーでリサイクルできるから環境負荷も低く、価値が下がりにくいのです。

野瀬

アルミって新しく製造するのに、ものすごいエネルギーがかかるんです。たとえば、1kgのアルミを作るには、1日の家庭の電気使用量とほぼ同じエネルギーが必要なのですが、リサイクルすればその1/30程度で済みます。

鈴木

えっ、1/30!?すごい!

野瀬

おまけに、一度作ってしまえば何度もリサイクルをして半永久的に使い続けることができるので、エターナルな素材でもあります。

アルミ業界が抱える

課題って?

課題って?

能登

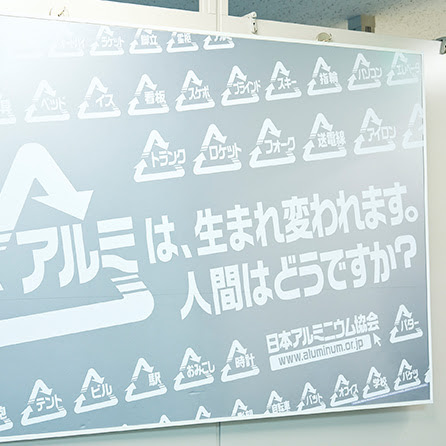

国際会議の場などで話を聞くと、B to Cへの発信には各国共通で課題があるようですね。アルミそのものの魅力をもっと一般の方に知ってもらう必要はあると思います。

鈴木

あまり知られていないアルミの魅力ってなんでしょう?

野瀬

アルミ缶は密封性が高く、紫外線を通さないので、保存性が優れています。災害時に備えて備蓄できる水もアルミ缶であれば10年以上は持つと言われています。「水の架け橋」はその性質を利用したUACJ初の新製品ですね。

鈴木

じゅ、10年!

能登

あとは、軽くて耐久性が高い、けれど錆びにくいので、地下鉄東京メトロの車両はすべてアルミ製。送電線にもアルミが使われたりしています。

鈴木

アルミは素材としての活用しやすさもあるというのは、まだまだ知られていないかもしれないですね。

能登

あとは日本の課題として、いかに国内循環させるかというのもあると思います。

野瀬

日本で回収されたアルミは質が良く、海外でも人気があるので、せっかく日本で回収したアルミが海外へ流出してしまうのはもったいないことですよね。国内での循環を高めるのは、今後のキーポイントだと思います。

日本のアルミ缶

リサイクル率は?

リサイクル率は?

能登

日本のアルミ缶リサイクル率は現在99%以上で。世界で見ると、ブラジル、ドイツ、フィンランドに次ぐ4番目にリサイクル率が高い国です。

鈴木

99%で4位というと、上位の国は100%近いリサイクル率ですね。

野瀬

ちなみにアメリカのリサイクル率は40%。国土が広いということもあって、回収効率が悪いんですよ。あとは回収インフラが整っていない地域も多いのであまり良い数値ではないのです。

鈴木

リサイクル率が高い国には、特徴があるのでしょうか?

能登

ヨーロッパの先進国では、環境意識の高さからか、リサイクル率が高い傾向にあります。あとは国民一人ひとりの意識もそうですが、国の方針として、規制や法律などを定めている国が多いのも特徴ですね。

鈴木

なるほど。トップダウン式の動きがあるんですね。

世界の

回収システムって?

回収システムって?

能登

いくつかありますが、代表的なものとして、飲料メーカーなど生産企業側が回収までしっかりと責任を負う「拡大生産者責任制度」や「デポジット制度」があります。

鈴木

やっぱりペナルティや、インセンティブがあるシステムは国民の意識が高まるんでしょうか。

野瀬

そうかもしれませんね。国際会議では、デポジット制度を導入したルーマニアではリサイクル率が50〜60%から数か月のうちに90%以上になったという成功事例が紹介されていました。

鈴木

すごいですね!じゃあ、リサイクル率1位のブラジルもデポジット制を?

野瀬

ブラジルは珍しいパターンで、拡大生産者責任でも消費者の義務化でもない特殊な方法で回収がなされています。

鈴木

特殊と言いますと?

野瀬

非公式の組織と呼ばれることもあります。100%のリサイクル率ですが、安全や人権、社会倫理に配慮した、よりプロフェッショナルな仕事となるように、改善の余地があるかもしれませんね。

鈴木

なるほどぉ…世界のアルミリサイクル事情が少しずつ見えてきました。

日本の高い

リサイクル率

どんな秘密がある?

リサイクル率

どんな秘密がある?

野瀬

アルミ缶は日本は世界的に見てもかなり特異な国です。日本のリサイクル率を支えているのは、自治体や自販機のゴミ箱を活用しての消費者の自主行動によるものがほとんど。

鈴木

つまりはボランティアということでしょうか。

能登

おっしゃる通りです。自治体もそうですし、小学校や自治会、マンションの管理組合などさまざまなボランティアの形で回収作業が行われています。

野瀬

鈴木さんは、子どもの頃地域でごみ収集の手伝いをしたことはあるかな?

鈴木

たぶん、なかったと思います。

野瀬

私が子どもの頃は、地域ごとに子供会で回収したりもしていたんですよ。

鈴木

へぇ、そうなんですね。ちなみに、海外では日本の回収システムはどんなふうに捉えられているんでしょうか?

野瀬

ボランティアでここまで回収ができるなんて、とかなり驚かれます。自治体の子供たちによる回収作業の写真を見せて「これは児童労働ではありませんよ」なんてジョークを言うと、笑いが起こったりもします(笑)。

なぜ日本は

ボランティアが

成立するの?

ボランティアが

成立するの?

能登

一言でいうと「文化」ですよね。日本の地域コミュニティの力は非常に強いので、そこが高いリサイクル率を支えていると言っても過言ではありません。

野瀬

それに加えて国民性もあると思います。

鈴木

たしかに日本人は真面目で、きっちりしていると言われますよね。私も、社会の中で暮らしていて、誰かに見られているかもしれないという意識はどこかにありますし。

能登

他者への配慮や思いやりの意識が高いというのはいいことです。私自身も自宅でアルミ缶やペットボトルを捨てる際に、家族からの厳しい視線が…なんて場面もありますから(笑)。

鈴木

法律や罰則、インセンティブがそれほど強くない中で、改めて日本のリサイクル率の数字を見ると、そのすごさを感じますね。

他国の取り組み、

ユニークなものは?

ユニークなものは?

野瀬

例えばヨーロッパでは大規模な音楽イベントでアルミ缶回収を促進するキャンペーンや、回収したアルミ缶でオブジェを作るなど、消費者にわかりやすくアピールするという取り組みは参考にできるなと感じますね。

鈴木

それはおもしろそうですね!私、ふと思ったのですが、日本でデポジット制を導入したら、回収率が100%に近づくのではないでしょうか。

能登

いい意見ですね。実は、かつてデポジット制の導入も検討されたらしいんです。でも、最終的には採用しないという判断をしたんですね。

鈴木

なぜ採用しなかったんでしょうか。

能登

デポジット制を導入すると、「商品価格が上がる」というデメリットもあります。飲料にデポジット料金が上乗せされると、返却しない限りはお金が戻ってこないので、消費者の負担が増えることになります。

鈴木

なるほど、制度を整えたからと言って回収率が上がるわけではないのですね。リサイクル率100%への道まではまだまだ課題がありそうです!

ずばり!

アルミの未来

どうなっていく?

アルミの未来

どうなっていく?

能登

無限の可能性を秘めたアルミという素材は、今後より多くの業界で活用されていくと思います。自動車の軽量化やエネルギー効率の向上など、環境負荷を低減する方向で可能性は広がっていくのではないでしょうか。

野瀬

アルミって裏表がなく、素直なヤツ(金属)なんですよ。

鈴木

なんだか急にアルミが人間らしく思えてきました(笑)。

野瀬

でも本当にそうなんです。単純だけど、とても優れた性質を持っている。だからこそ、そこを活かして高いリサイクル率を維持させることは今後も目標にしたいですね。そのためにも、消費者の理解と協力が鍵になると思います。

能登

アルミニウム協会では、地域向けの啓蒙活動を長年行なっています。たとえば、中高生向けの工場見学ツアーを主催したりも。これからもこういう取り組みは続けていきたいですね。

鈴木

将来的に日本で製造したアルミを100%循環させることは可能なんでしょうか。

能登

缶のフタとボディは異なる合金で作られているため、それを混ぜると100%のリサイクルが難しくなります。

野瀬

今まさに、フタをよりリサイクルしやすい合金で作る技術開発が進んでいて、近いうちに市場に出てきますね。それが実現すれば、アルミ缶は完全にリサイクル可能になります。

鈴木

そう遠くない未来で、100%のリサイクルが実現するかもしれませんね。今日はUACJの社員としてとても学びになるお話しが聞けました。これからもアルミについて学び続けます。ありがとうございました!

能登

野瀬

ありがとうございました。

AFTER INTERVIEW

UACJ 鈴木 泉美

アルミが持つ可能性を改めて実感できたインタビューでした。「アルミニウムのリサイクル」というひとつのことから日本と海外の文化の違いが垣間見え、終始おもしろいなと感じました。今後もUACJの一社員としてアルミニウムに関することは視野を広くして捉え、ゆくゆくは「自分だったら何ができるのか」といった部分まで併せて考えられる人になりたいです!

Profile

食べることが大好きな、缶材営業部で活躍する入社2年目。最近は缶ビールと餃子の組み合わせにハマり中です。缶を開けたときの「プシュッ」音がどうすればより大きく、清々しく聞こえるかについて日々勉強中!

UACJ 野瀬 健二

今回は鈴木さんからのいろいろなご質問に、能登専務とともに回答させていただきました。改めて、日本の「ぐるっと」が、私たち一人一人の意識に支えられていることに気づかされました。少し面倒なことをサステナブルのため少し頑張る、というのが重要ですね。UACJ社員の皆様には、普段の仕事が循環に貢献していることを知っていただくチャンスとなれば幸いです!またどこかでお会いしましょう!

Profile

「未来へ環境をつなぐ部」で活動しています。最近は、コンビニの缶入りワインにはまっています。キリっと冷やしたスパークリングは、缶に限ります!

※こちらに掲載している情報は取材当時のものです